卢蕴彬谈知青与“新知青”的时代关联

发布时间:2025-02-21 22:14:34 人气:674

卢蕴彬谈知青与“新知青”的时代关联

站在我亲手改造的乡村青年创客空间(青农社区)窗前,看着这里每一个忙碌的年轻人的身影(施金玉、叶欢欢、张书文,朱恒钰….),突然意识到:四十年前那批带着红宝书和铁锹进山的知青,与今天背着笔记本电脑返乡的我们,构成了中国乡村发展史上两代特殊的知识群体。这场跨越时空的对话,在乡村振兴战略背景下显得尤为意味深长。

一、历史褶皱中的双生镜像

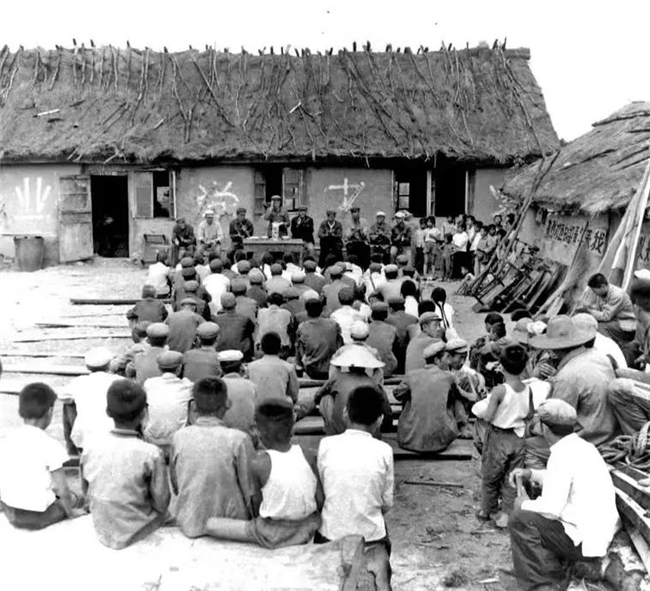

父辈记忆中的知青宿舍依然矗立在村西头,斑驳的墙面上"广阔天地大有作为"的标语依稀可辨。1968年那个特殊的冬天,1700万城市青年被时代洪流裹挟着涌向农村。他们用《赤脚医生手册》建立卫生室,用三角函数丈量土地,在物质匮乏中硬生生凿出了乡村现代化的第一道裂缝。老支书至今记得,是上海来的知青小王用三极管组装出全村第一台收音机,让深山里的乡亲听到了北京的声音。

而今天的返乡潮中,我的学生小齐带着智慧种植系统回到赣南老家,她在脐橙园里架设的物联网设备,让每棵果树的生长数据实时上传云端。并且在橙子树下养了很多跑山鸡,在线上做领养和销售。换了一个思路,开始创新发展,林下套养的土鸡,让她家两个山头的橙子树不再孤单,同时也让这片土地更有创造力。当我们用区块链技术为农产品溯源时,恍惚间看到当年知青蹲在田埂上教老乡使用化肥的身影。两代人都在用知识重构乡村,只是工具从算盘变成了算法。

二、解构与重构的知识图谱

知青时代的知识传递是单向度的瀑布模型,城里来的"先生"们用油印教材传授农业技术,用柴油发电机点亮乡村夜晚。这种知识流动塑造了特殊的文化景观:陕北窑洞里诞生的知青文学,云南橡胶林里写就的植物图谱,成为特殊年代的知识化石。

如今我们这些"新知青"构建的是去中心化的知识网络。在贵州侗寨,95后设计师吴峰通过VR技术复原濒危的吊脚楼建造技艺,村民扫码就能观看祖辈的营造智慧。我在景德镇带学生开发打造的“V观视界”传统古村落数字传播平台,用VR的形式,将古村落的每一处村景变成数字资产,在平台上每一个按钮的背后,都贯通了这个村子是建立到现在的历史、文化记忆。自此,知识不再是从城市到乡村的单向传输,而是形成了云端共享、古今对话的立体生态。我们在抖音直播间卖山货时,常请村里老人讲述作物背后的民俗故事——数据流中流淌着文化的DNA。

三、扎根逻辑的时空变奏

知青大返城时,村里知青站门口那棵合欢树被泪水浇灌得异常茂盛。时代造就的离别背后,是制度性流动带来的根系损伤。就像老会计说的:"他们教会我们复式记账法,却带走了整个会计体系。"这种抽离式的知识移植,留下了持续三十年的文化时差。我们作为这一段历史的参与者,我们也希望能够在我们的努力下,为青年和乡村之间的关系早就更好的基础,更希望让新知青走进乡村去,用适应于现在的思维和方式,铸就属于我们的时代丰碑。

而今我们的扎根带着清醒的自觉,也带着对自己的认知,低头是实干,抬头是远方。在浙江余村,海归博士陈明把生物实验室建在竹林里,他的竹纤维提取专利直接对接本地加工厂。这种在地化创新形成共生根系:知识沉淀为产业,产业反哺出新人。我们不再是被动的时代棋子,而是在城乡融合中进行着创造性的自我实现。当我在村小开设编程课时,孩子们眼里的光芒,与当年知青扫盲班里的煤油灯火,在时空深处遥相辉映。

站在乡村振兴的时间轴上回望,知青与"新知青"恰似DNA的双螺旋结构:前者用青春浇筑了乡村现代化的地基,后者用创新激活了乡土文明的基因。当5G基站覆盖当年知青修建的水库大坝,当无人机掠过他们开垦的层层梯田,这场跨越半个世纪的接力,正在书写着中国乡村最动人的进化论。我们不是简单的历史复刻,而是在新的技术革命中,完成着对土地更深情的回归。(图片来源:汪欣兰)